Wärmepumpen arbeiten wie die meisten Geräte nicht geräuschlos, sind in der Regel aber sehr leise. Gerade neuere Modelle sind auf die Anforderungen in Wohngebieten eingestellt. Ein Schallschutz für die Wärmepumpe ist daher meist nicht nötig. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie auf Nummer sicher gehen und das passende Gerät mit niedrigem Geräuschpegel auswählen. Außerdem stellen wir die wichtigsten Maßnahmen vor, wie sie den Schallschutz bei der Wärmepumpe umsetzen können.

Schallschutz für die Wärmepumpe: Nicht nötig, aber vorbeugend

Die Wärmepumpe braucht in der Regel keinen Schallschutz

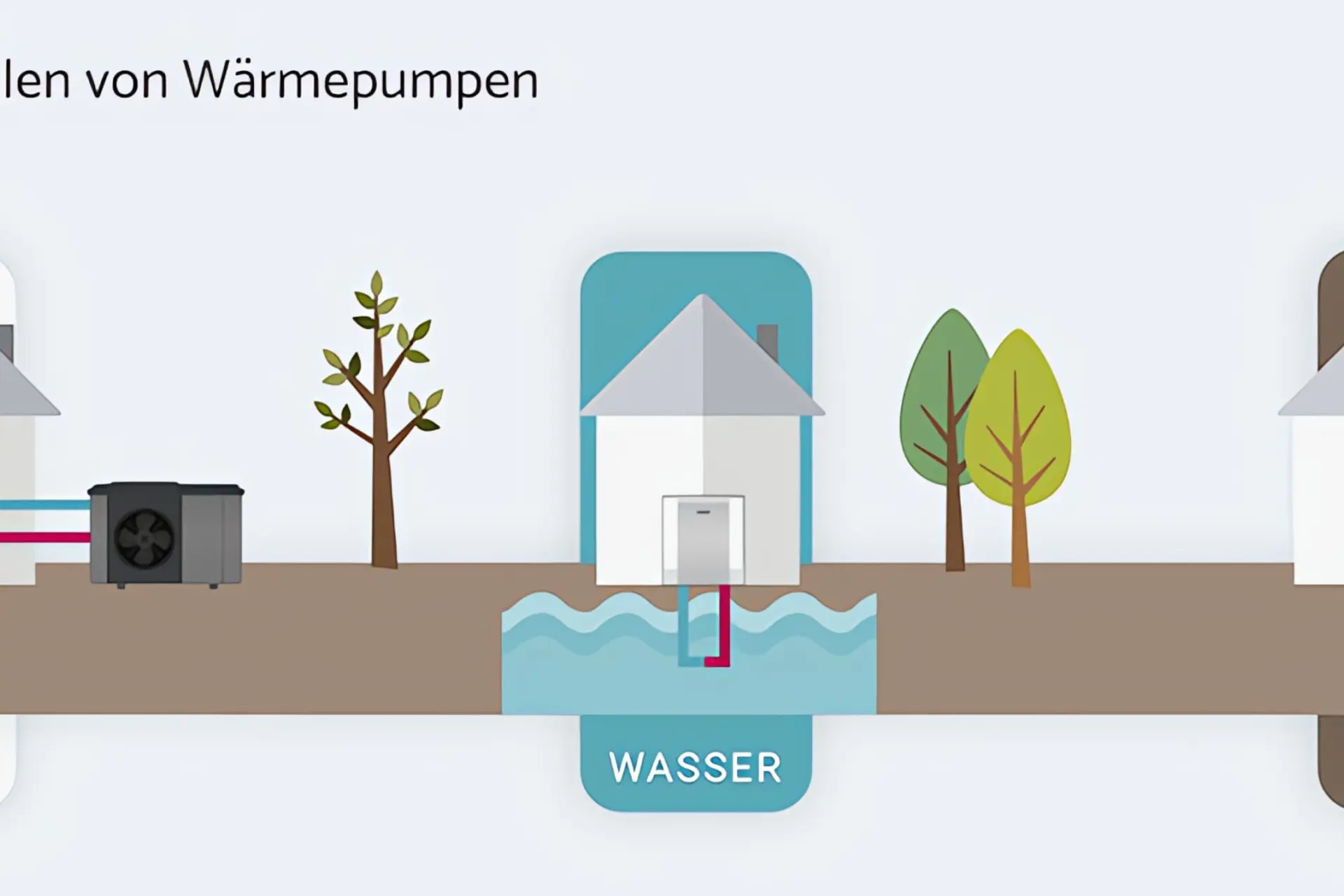

Grundsätzlich arbeiten Grundwasser- und Erdwärmepumpen leiser als Luft/Wasser-Wärmepumpen. Letztere nutzen die Luft als Wärmequelle und geben sie in den Wasserkreislauf der Heizung ab. Dazu haben die Geräte Ventilatoren, Wärmetauscher und Verdichter.

Je nach Aufstellungsort überträgt sich der Schall anders. So wird das Geräusch bei außen aufgestellten Anlagen als sogenannter Luftschall in die Umgebung abgegeben.

Moderne Luftwärmepumpen sind im Betrieb jedoch leiser als Regen und brauchen daher meist keinen Schallschutz. Die speziell designten Ventilatorblätter einiger Hersteller sorgen in Kombination mit geringen Drehzahlen für einen leisen Betrieb. Wenn hingegen plötzlich neue Geräusche auftreten, sollten Sie hellhörig werden und das Gerät von einem Fachbetrieb inspizieren lassen. Die Ursache für eine ungewöhnlich hohe Lautstärke kann ein Defekt sein.

Die Hersteller von Wärmepumpen entwickeln immer neue Techniken, um selbst leise Geräusche weiter zu minimieren und die Bauteile zu verkleiden, die Geräusche verursachen können. Dementsprechend halten die meisten Wärmepumpen die Vorgaben des Umweltbundesamts ein. In der „Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm)" sind die Grenzwerte nach Tageszeit und Gebietstypen genauer festgelegt.

Grenzwerte des Umweltbundesamtes und der TA Lärm

Gemessen werden die Schallemissionen – die Menge an erzeugtem Schall – einheitlich in dB(A).

Die Angabe dB(A) bezeichnet den an das menschliche Gehör angepassten Geräuschpegel. Das dB steht für Dezibel und das A für den Menschen. Die Messung bezieht das Frequenzspektrum mit ein und bewertet es in Bezug auf die menschliche Wahrnehmung.

Eine Schallleistung ab 50 dB(A) außerhalb des Hauses kann für Nachbarn problematisch sein, die sich beispielsweise in ihrem Garten aufhalten1.

Wenn Sie in einem reinen Wohngebiet leben, sind am Tag zwischen 6 und 22 Uhr im Freien 50 dB(A) und in der Nacht zwischen 22 und 6 Uhr 35 dB(A) zulässig. In einem Mischgebiet sind tagsüber entsprechend 60 dB(A) und nachts 45 dB(A) zugelassen.

Grenzwerte des Umweltbundesamtes und der TA Lärm

Gemessen werden die Schallemissionen – die Menge an erzeugtem Schall – einheitlich in dB(A).

Die Angabe dB(A) bezeichnet den an das menschliche Gehör angepassten Geräuschpegel. Das dB steht für Dezibel und das A für den Menschen. Die Messung bezieht das Frequenzspektrum mit ein und bewertet es in Bezug auf die menschliche Wahrnehmung.

Eine Schallleistung ab 50 dB(A) außerhalb des Hauses kann für Nachbarn problematisch sein, die sich beispielsweise in ihrem Garten aufhalten2.

Wenn Sie in einem reinen Wohngebiet leben, sind am Tag zwischen 6 und 22 Uhr im Freien 50 dB(A) und in der Nacht zwischen 22 und 6 Uhr 35 dB(A) zulässig. In einem Mischgebiet sind tagsüber entsprechend 60 dB(A) und nachts 45 dB(A) zugelassen.