In unserem Ratgeber klären wir darüber auf, in welchen Fällen die Anschaffung einer Zusatzheizung sinnvoll ist und für einen Mehrwert in puncto Komfort und Behaglichkeit sorgt. Wir stellen die verschiedenen Typen einer Zusatzheizung vor und erläutern das Funktionsprinzip sowie die jeweiligen Vor- und Nachteile.

Die Zusatzheizung: Für wen eignet sie sich?

Wenn die kalte Jahreszeit anbricht und sich die Anzeige des Außenthermometers dem Nullpunkt nähert, springen in vielen Haushalten elektrische Zusatzheizungen an. Zusatzheizungen sind in der Lage, punktuell, schnell und flexibel zusätzliche Wärme bereitzustellen, um jederzeit für ein behagliches Klima zu sorgen. Während eine Fußbodenheizung den Wohnraum beispielsweise oft recht träge aufheizt, stellt die Zusatzheizung meist in wenigen Minuten angenehme Wärme bereit.

Ob eine Infrarotheizung im Badezimmer, eine Konvektorheizung im Wohnzimmer oder ein Radiator im wenig genutzten Keller – die typische Zusatzheizung überzeugt durch vergleichsweise geringe Anschaffungskosten, geringen Wartungsaufwand und eine hohe technische Zuverlässigkeit.

Doch die elektrische Zusatzheizung hat auch Nachteile: Durch die stetig steigenden Strompreise wird die angenehme zusätzliche Wärme oft teuer bezahlt. So täuscht der geringe Anschaffungspreis häufig darüber hinweg, dass die Betriebskosten einer Zusatzheizung zu einer bösen Überraschung führen können. Daher gibt es einige Alternativen, über die Sie ebenfalls in diesem Artikel erfahren.

Was ist eine Zusatzheizung?

Der Begriff der Zusatzheizung bezieht sich nicht auf eine bestimmte Heizart. Er weist lediglich darauf hin, dass die Zusatzheizung die Aufgabe hat, die Hauptheizung zu ergänzen und punktuell den Raum zusätzlich zu erwärmen. In vielen Fällen – jedoch nicht immer – basiert die Zusatzheizung auf dem elektrischen Heizprinzip.

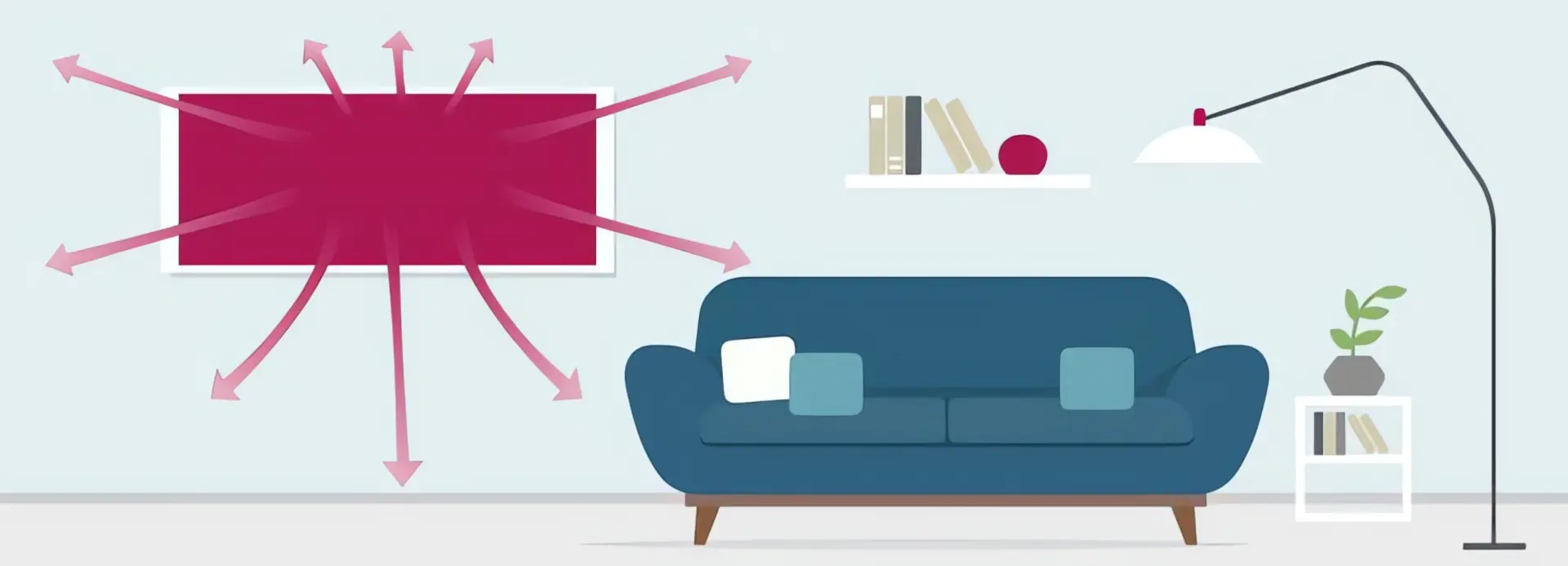

Dabei wird Strom durch einen Widerstand geleitet und durch Reibungsverluste in thermische Energie umgewandelt . Diese thermische Energie wird dann über einen Wärmeleitungsmechanismus – beispielsweise Konvektion oder Strahlung – an den Raum abgegeben. Eine Elektroheizung ist aus technischer Sicht sehr simpel und weit ausgereift. Es ist jedoch weithin bekannt, dass solche elektrischen Zusatzheizungen energetisch fragwürdig sind.

In den Bestandsbauten kommt eine Elektroheizung in Deutschland häufig als Zusatzheizung zum Einsatz, die einfach und ohne großen Installationsaufwand nachgerüstet werden kann. In Neubauten kann die Zusatzheizung aber auch von Beginn an Teil eines ausgeklügelten Heizsystems sein.

Durch die zunehmende Einbindung regenerativer Energiequellen in die Wärmeerzeugung bietet es sich an, auf erneuerbare Energiequellen zu setzen und diese gegebenenfalls mit Zusatzheizungen zu kombinieren.

In Gebäuden mit kontrollierter Wohnraumlüftung und Wärmerückgewinnung kann eine elektrische Zusatzheizung genutzt werden, um die Zuluft auf das gewünschte Temperaturniveau zu erwärmen.

Welche Arten von Zusatzheizungen gibt es?

Der Markt für Zusatzheizungen ist sehr vielfältig. Durch die vielen technischen Neuerungen der letzten Jahre hat sich die Heiztechnik grundlegend verändert. Während früher noch konventionelle, auf der Verbrennung fossiler Energieträger basierende Heizarten wie der Gas- oder Ölkessel dominierten, liegen heute zum Beispiel Wärmepumpen und Solarthermie im Trend. Da immer häufiger verschiedene Heizarten miteinander kombiniert werden, gibt es auch entsprechend viele Typen von Zusatzheizungen.

Vorerst konzentrieren wir uns auf die typischen, meist elektrisch betriebenen Zusatzheizungen. Dazu gehören:

Konvektoren

Radiatoren

Infrarotheizungen