Beim eigenen Haus geht es vielen Bauherren nicht nur um nackte Zahlen. Schließlich möchte man den eigenen Stil verwirklichen und die eigenen Vorstellungen vom Wohnkomfort umsetzen. Die Heizung spielt hier eine besonders wichtige Rolle, denn sie ist nicht nur für die – auch im Passivhaus notwendige – Zuführung von Wärmeenergie verantwortlich, sondern auch für die nötige Behaglichkeit. Doch längst nicht alle Heizsysteme, die der Markt bietet, sind sinnvoll für Ihr Passivhaus. In diesem Artikel erfahren Sie, welche Heizungen sich für Passivhäuser durchgesetzt haben und wie Sie die beste Lösung für sich finden.

Welche Technik eignet sich dafür, ein Passivhaus zu heizen?

Ein Passivhaus verspricht niedrigste laufende Kosten für die Energieversorgung, vor allem für das Heizen. Die Idee dahinter ist einfach: Die besonders gute Isolierung und Luftdichtigkeit sollen dafür sorgen, dass das Gebäude nur wenig Wärme verliert. Die Gebäudetechnik gleicht lediglich die nie ganz vermeidbaren Verluste aus. Dieses Vorhaben lässt sich nur mit hoher Qualität bei der Architektur, Gebäudehülle und Haustechnik realisieren. Allein mit der Nutzung neuester Technik ist es nicht getan. Bei einem Passivhaus ist die Abstimmung der verschiedenen Komponenten besonders wichtig.

Heizen mit minimalen Kosten: Der Passivhausstandard

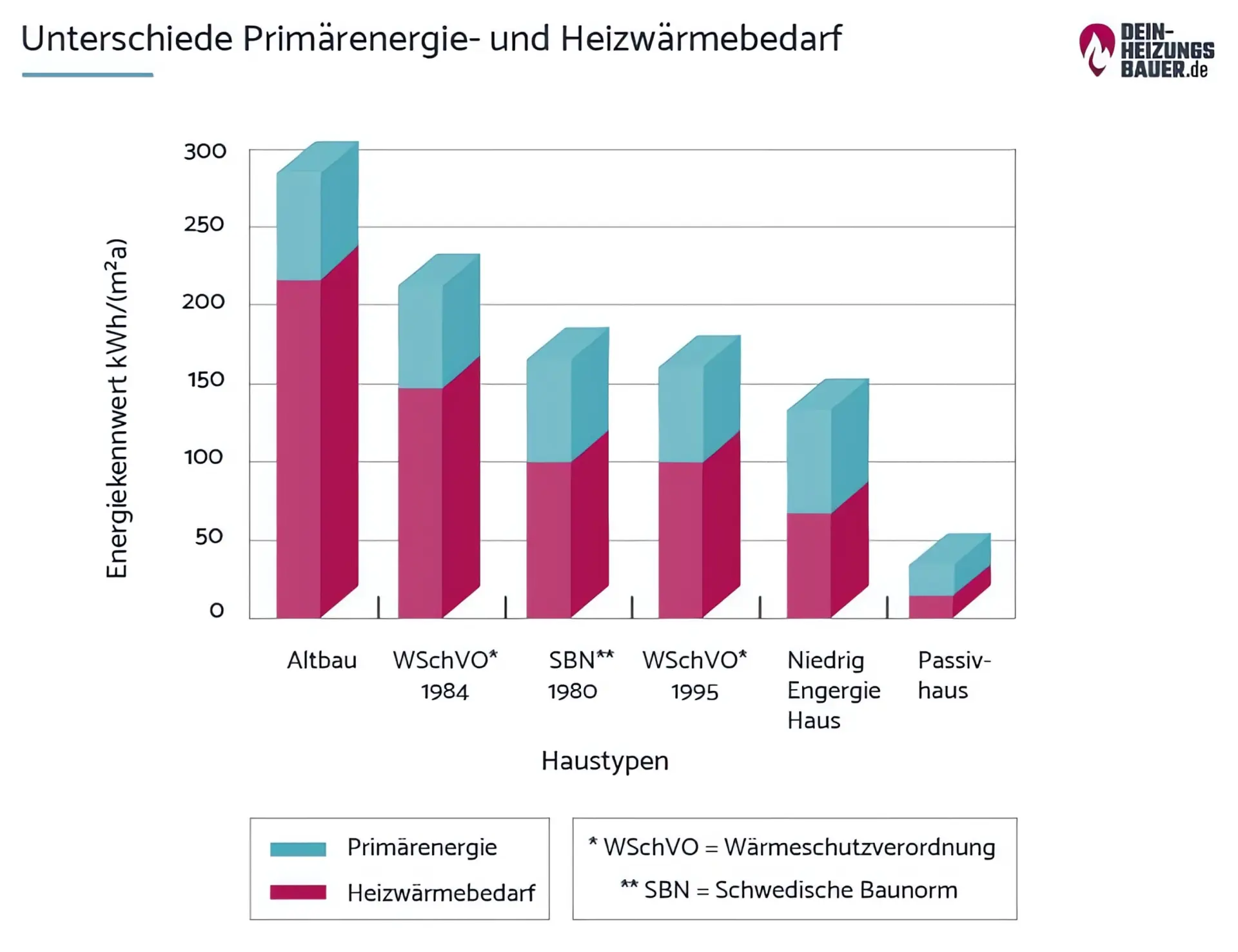

Von außen können Sie ein Passivhaus nicht als solches erkennen. Das liegt daran, dass es sich bei diesem Haustyp nicht um eine spezielle Bauweise handelt. Stattdessen gibt ein anerkannter Standard anspruchsvolle energetische Grenzwerte vor, die ein Passivhaus erfüllen muss1:

Jahresheizwärmebedarf geringer als 15 kWh/m2a

Primärenergiekennzahl (Restheizung, Warmwasserbereitung, Lüftung, Haushaltsstrom) kleiner als 95 kWh/m2a

Infiltrationsluftwechsel (Luftdichtigkeit) bei 50pa kleiner als 0,6/h

Was sagen die Kennzahlen eines Passivhauses aus?

Der Jahresheizwärmebedarf gibt Ihnen nur Aufschluss darüber, welche Wärmeenergie notwendig ist, um das Haus auf der gewünschten Temperatur zu halten. Weder Verluste der Haustechnik noch die Gewinnung und der Transport von Energie fließen in diesen Wert ein. Damit Sie den Grenzwert von 15 kWh/m2a unterschreiten, müssen Sie Wärmeenergie möglichst effizient nutzen und möglichst wenig Wärme verlieren.

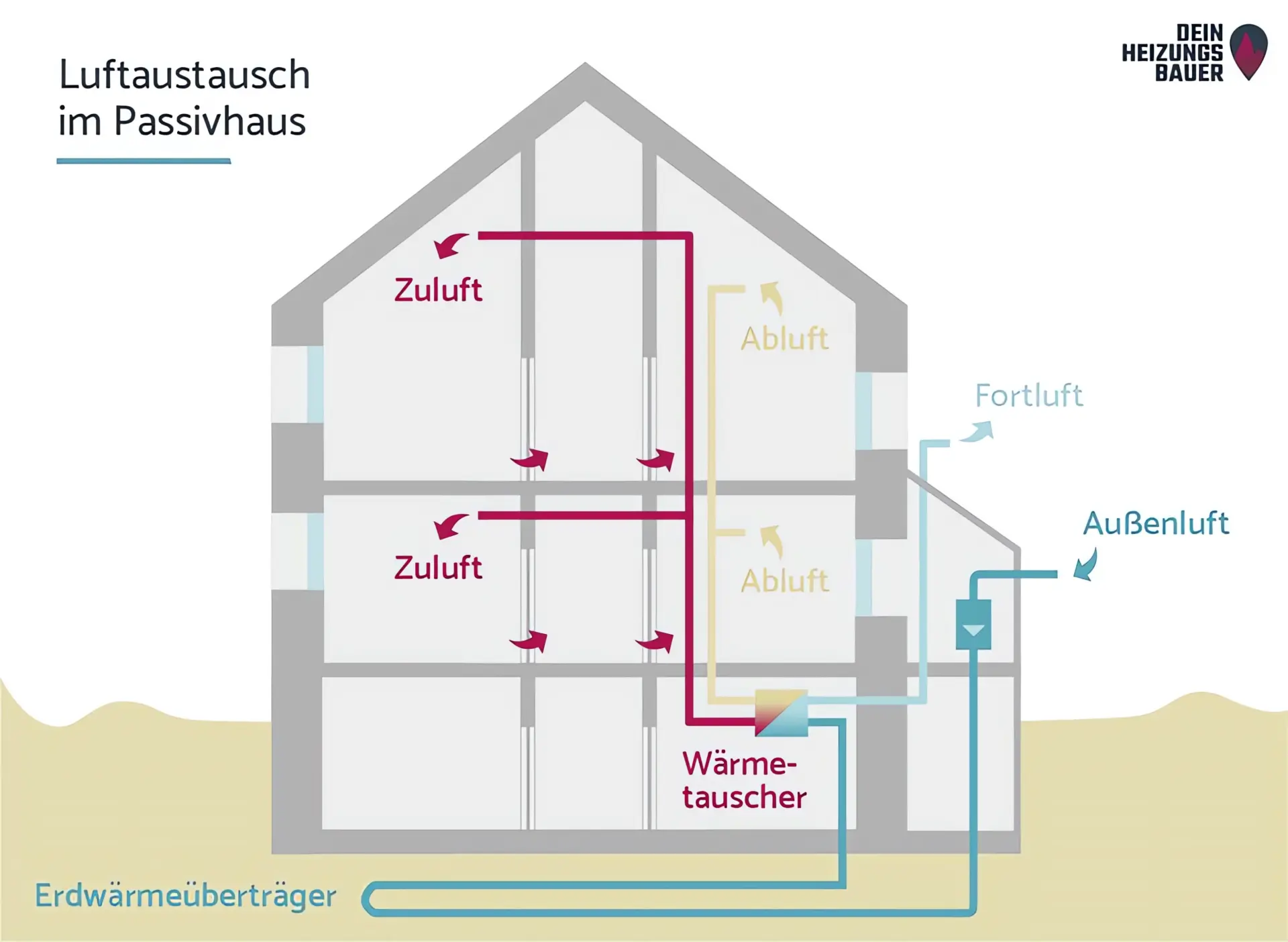

In einem Wohngebäude treten Wärmeverluste vor allem in Form der Wärmeleitung der Bauteile und durch das Lüften auf. Bei der Wärmeleitung überträgt das Mauerwerk Wärme an die kältere Außenluft, beim Lüften entweicht die warme Raumluft direkt. Dagegen führen Sie als Bewohner und Ihre elektrischen Hausgeräte dem Gebäude Energie in Form von Abwärme zu. Nicht zu vernachlässigen ist die Erwärmung der Räume durch Sonneneinstrahlung, was hauptsächlich durch Fensterfronten auf der Südseite kommt.

Beim Jahresprimärenergiebedarf handelt es sich dagegen um ein Maß für die Effizienz der Anlagentechnik und die Nachhaltigkeit des Energieträgers. Daher fließt auch in die Betrachtung ein, wie effizient die Energie gewonnen, transportiert und in Wärme umgewandelt werden kann. Die Zahl bezieht sich aber nicht allein auf die Heizung. Sie erfasst auch den Energiebedarf für Warmwasserbereitung, Lüftung und Haushaltsstrom.

Zu einer vollständigen Beurteilung gehört ebenfalls die Luftdichtigkeit des Gebäudes. Ein Gutachter stellt diese in der Regel mit dem Blower-Door-Test fest. Er erzeugt im theoretisch luftdicht verschlossenen Gebäude einen definierten Unterdruck und zeichnet auf, mit welcher Rate der Druckausgleich stattfindet. Dreifachverglasung bei Ihren Fenstern und mehrfach aufgebrachte Dämmschichten sind nur zwei Beispiele, wie Sie den Wert optimieren können.