Thermische Energie wieder nutzbar machen: Das ist das Ziel der Wärmerückgewinnung. Dies geschieht, indem die Abwärme, die normalerweise verloren geht, erneut genutzt wird. Laut Umweltbundesamt hat dies sowohl ökologische als auch ökonomische Vorteile. Wir zeigen Ihnen nachfolgend die verschiedenen Möglichkeiten der Wärmerückgewinnung im Überblick.

Wärmerückgewinnung: Arten, Funktionen und Vorteile

Was bedeutet Wärmerückgewinnung?

Unter den Begriff Wärmerückgewinnung fallen alle Verfahren, die Abwärme wieder nutzbar machen. Bei richtiger Durchführung senken Verfahren der Wärmerückgewinnung den Primärenergiebedarf eines Gebäudes. Auf diese Weise sparen Sie sowohl kurz- als auch langfristig Kosten ein.

In der Praxis sieht Wärmerückgewinnung zum Beispiel so aus:

Die Wärmetauscher einer Wohnraumlüftung übertragen die thermische Energie aus der Abluft auf die Frischluft. In der Folge ist die Frischluft von draußen direkt für die Wohnräume aufgewärmt. Von den Nachteilen trockener, kalter Luft sind Sie nicht mehr betroffen. So erhalten Sie ein angenehmes Raumklima samt niedriger Heizkosten und gleichbleibender Luftqualität.

Wie effizient die Wärmerückgewinnung arbeitet, hängt von der Dimension der Wärmetauscheroberfläche ab. Außenluft und Abluft strömen je nach Verfahren in zwei getrennten Kanälen aneinander vorbei. Je größer die Trennfläche ist, die die Wärme überträgt, desto effektiver fällt die Wärmerückgewinnung aus. Dabei beschreibt der Wärmebereitstellungsgrad das Verhältnis von Abluft und bereitgestellter Frischluft in Prozent an.

Heizungsbauer finden

Vorteile der Wärmerückgewinnung auf einen Blick

Bis zu 90% der Abwärme lassen sich durch einfache Verfahren zurückgewinnen. Das sind die ökologischen und ökonomischen Vorteile der Wärmerückgewinnung:

Welche Energiequellen kommen bei der Wärmerückgewinnung zum Einsatz?

Für die Wärmerückgewinnung bieten sich verschiedene Energiequellen an. Folgende sind in Neubauten, Bestandsgebäuden und in der Industrie verbreitet:

Wärme aus Abluft

Lüftungsanlagen mit integrierter Wärmerückgewinnung setzen darauf, Wärme aus Abluft zu gewinnen und diese der Zuluft wieder zuzuführen. Die Abluft gelangt in den Abluftkanal, der über einen Wärmetauscher verfügt. Dieser überträgt die Wärmeenergie an die frische Luft von draußen. Anschließend entweicht die Abluft nach außen und die Zuluft gelangt vorgewärmt in das Gebäude.

Sowohl dezentrale als auch zentrale Lüftungstechniken nutzen dieses Verfahren. Entscheidend ist die Luftwechselrate, die beschreibt, wie häufig sich die Luft stündlich austauscht. Die Mindestluftwechselrate für Wohngebäude liegt bei 0,5/h. Das bedeutet, dass das halbe Luftvolumen eines Raumes in einer Stunde ausgetauscht wird. Eine kontrollierte und angemessene Luftwechselrate erhöht die Qualität des Raumklimas.

Wärme aus Druckluft

Druckluftanlagen kommen in der Industrie zum Einsatz. Bei der Erzeugung von Druckluft durch einen Kompressor entsteht Wärme. Ohne Rückgewinnung geht diese Energie verloren, die sich unter anderem für das Heizen und die Warmwasserbereitung verwenden lässt. Der Vorteil: Das Temperaturniveau ist bereits auf die gewünschte Nutzung angepasst. Diese externe Form der Energiebereitstellung ermöglicht eine Wärmerückgewinnung von bis zu 96% sowie eine Energieeinsparungen von bis zu 75%.

Wärme aus Ab- oder Kühlwasser

Die Wärme aus Ab- oder Kühlwasser ist ebenfalls nutzbar. In Industriebetrieben ist dieses Verfahren häufig vorzufinden. Die Funktionsweise ist einfach: Bei der Erzeugung von Kühlwasser entsteht warme Luft, die der Kompressor freisetzt. Diese Heißluft stellt die Wärme zum Heizen bereit. Um Abwasser, wie zum Beispiel das aus einer Waschmaschine, zu nutzen, muss ein Wärmetauscher am Abwasserrohr verbaut sein.

Noch mehr Tipps rund ums Heizen, Lüften, Einrichten, Bauen und Sanieren lesen Sie in unserem kostenlosen E-Book. Auf 40 Seiten bekommen Sie jede Menge Ratschläge, die Ihr Wohnraumklima und somit auch Ihre Lebensqualität maßgeblich verbessern.

Kosten für Lüftungen mit Wärmerückgewinnung

Im Privathaushalten ist die Wärmerückgewinnung in der Regel in Lüftungsanlagen integriert. Die Kosten variieren je nach Gebäudeart, Energiestandard, gewähltem Lüftungssystem und Funktionsumfang der Lüftungsanlage. Die Nachrüstung einer dezentralen Wohnraumlüftung liegt zwischen 2.000 und 5.000 Euro pro Gerät. Staatliche Förderungen können die Kosten abdämpfen.

Welche Arten der Wärmerückgewinnung gibt es?

Nicht nur die Wärmequellen der Wärmerückgewinnung unterscheiden sich. Es gibt auch verschiedene Verfahren. Verbreitet sind rekuperative und regenerative Wärmerückgewinnungsverfahren sowie die Kombination aus Wärmerückgewinnung und Wärmepumpe.

Wir erklären Ihnen die Funktion hinter den komplexen Fachbegriffen in einfachen Worten.

In 3 Schritten zur Heizungsberatung

Anfrage schicken

Individuelle Beratung, welche Heizung sich am besten eignet

Vermittlung zum Heizungsbauer

Rekuperative Wärmerückgewinnung

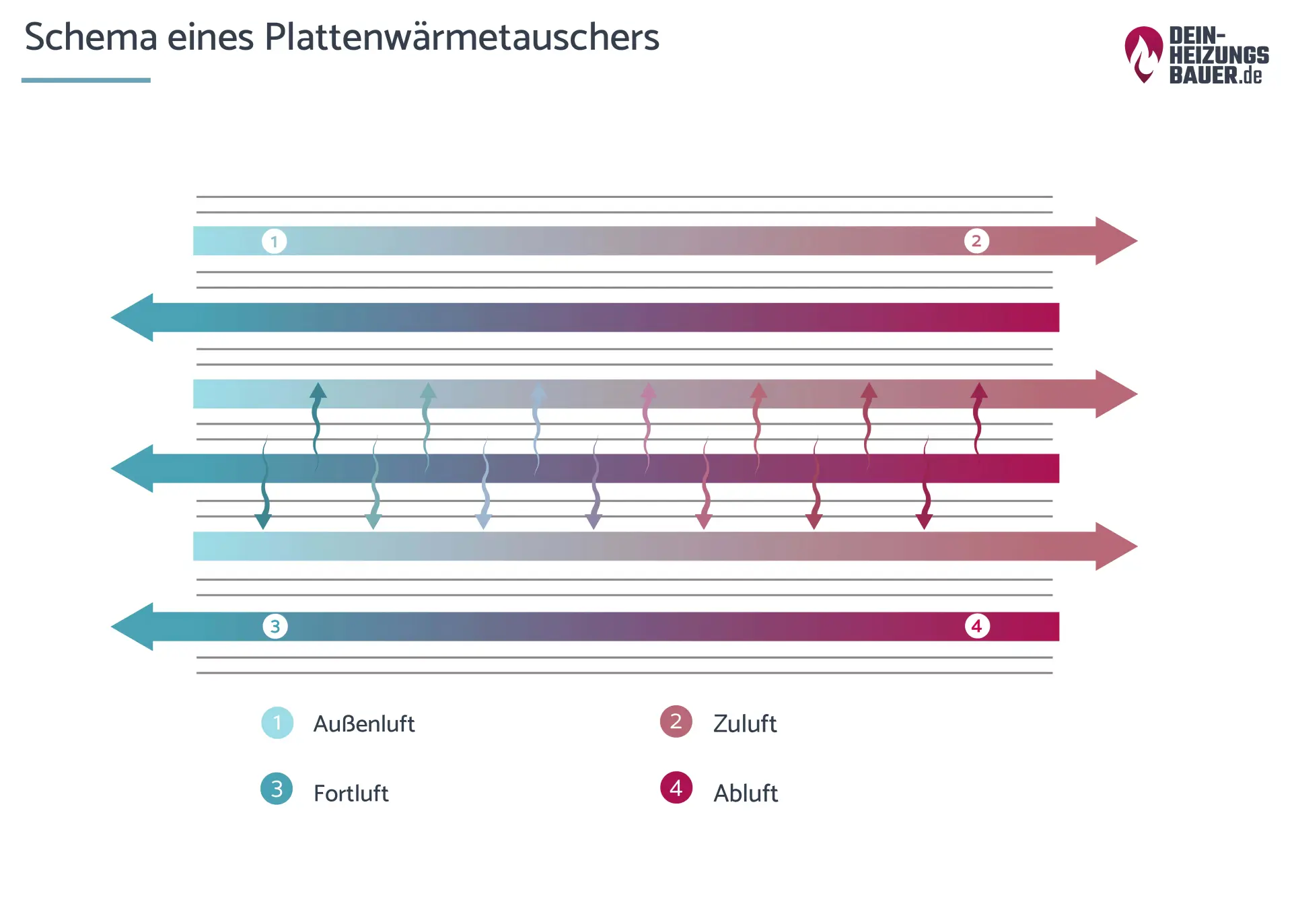

Bei der rekuperativen Wärmerückgewinnung dient ein Plattenwärmetauscher (Rekuperator) als Wärmeübertrager. Die Luftströme werden durch parallele Kanäle geleitet, die durch die Platten eines Wärmetauschers voneinander getrennt sind. Diese Wärmeleitplatten ermöglichen den Wärmeaustausch, ohne die Luftströme miteinander zu vermischen.

Aus diesem Grund ist die Übertragung von Feuchte ausgeschlossen. Besonders effektiv ist das Kreuzgegenstromprinzip: Dabei verlaufen die Luftströme in entgegengesetzte Richtungen. Das erhöht die Zeit der Wärmeübertragung, was wiederum positive Effekte auf den Temperaturwirkungsgrad hat.

Regenerative Wärmerückgewinnung

Die regenerative Wärmerückgewinnung setzt dagegen auf Rotationswärmetauscher oder Wärmerückgewinnungsanlagen mit Kreislaufverbundsystemen. Der Unterschied? Die Wärme wird in einem Festkörper inklusive Feuchtigkeit zwischengespeichert.

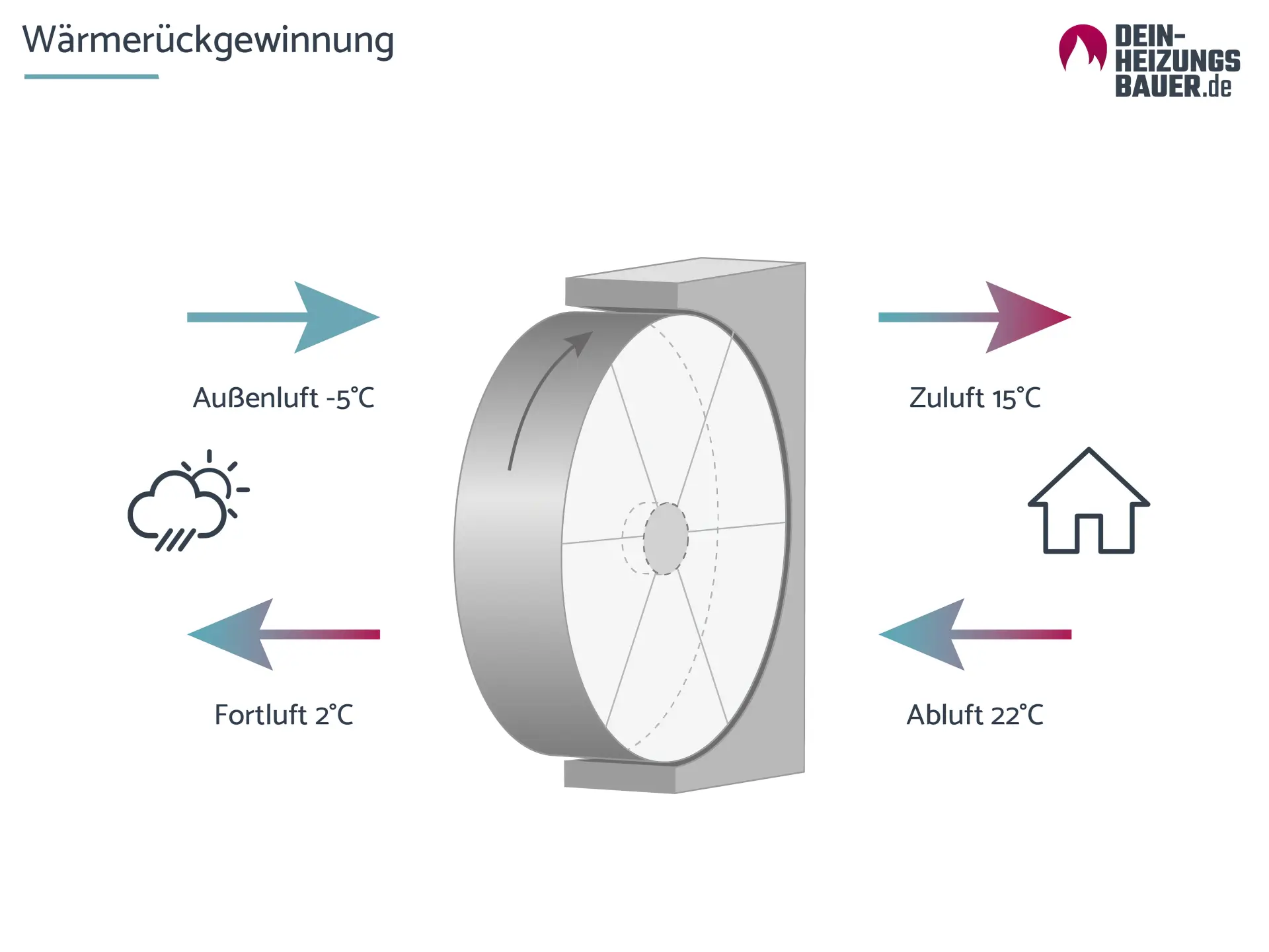

Wärmerückgewinnung mittels Rotationswärmetauscher

Der wabenförmige Aufbau des Rotationswärmetauschers ermöglicht das Aufwärmen der Waben mithilfe warmer Abluft. Rotiert das Tauscherrad, übergibt es die gespeicherte Wärme an die Frischluft. Bei guter Filterung sind Rückgewinnungsgrade von bis zu 80% erzielbar.

Wärmerückgewinnungsanlagen mit Kreislaufverbundsystemen

Mit einem Kreislaufverbundsystem sind ebenfalls Rückgewinnungsgrade von bis zu 80% möglich. Je ein Wärmetauscher befindet sich sowohl am Zu-, als auch am Abluftkanal, die separat positioniert werden können. Die Wärmetauscher sind über ein Rohrsystem, in dem Sole zirkuliert, verbunden. Eine Pumpe befördert die erwärmte Sole zum Wärmetauscher für die Zuluft, der die Energie überträgt. Eine stufenlose Regelung ist möglich, um die Leistung zu steuern.

Wärmerückgewinnung mit der Wärmepumpe

Bereits im Gebäude vorhandene Wärme lässt sich mit einer Wärmepumpe nutzen. Der übliche Wärmebedarf lässt sich mithilfe einer speziellen Form der Luft/Wasser-Wärmepumpe decken. Als Abluftwärmepumpe zieht sie statt der Außenluft die Abluft über Ventilatoren an. Sie enzieht der Abluft die Wärmeenergie und bringt sie für die Warmwasserbereitung oder die Heizung auf ein höheres Temperaturniveau. Die im Abwasser enthaltene Energie lässt sich hingegen mithilfe einer Sonderform der Wasser/Wasser-Wärmepumpe, der Abwasser-Wärmepumpe, nutzen.

Für welche Gebäude eignet sich das Prinzip der Wärmerückgewinnung?

Wärmerückgewinnungssysteme zählen zum aktuellen Stand der Technik und sind unter anderem in Lüftungssystemen verbaut. Die Wärmerückgewinnung wird als Schlüsseltechnologie für die Energiewende betrachtet.

Voraussetzung für eine funktionsfähige und effiziente Wärmerückgewinnung ist eine gedämmte Gebäudehülle. Ein Austausch zwischen Innenluft und Außenluft bzw. Abluft und Zuluft sollte nicht durch undichte Wände, Türen und Fenster erfolgen. Im Idealfall ist nur der Wärmeübertrager die Schnittstelle der Luftströme. Gemäß der Energiesparverordnung ist das der Standard in Neubauten. Möchten Sie ein System der Wärmerückgewinnung in Bestandsgebäuden verbauen, sollten Sie mit einem Fachbetrieb mögliche bauliche Maßnahmen absprechen.

Fazit: Für wen lohnt sich die Wärmerückgewinnung?

Bis zu 96% der Wärme können mit innovativer Wohnraumlüftung zurückgewonnen werden. Je nach Baustandard lassen sich so 25 bis 50% der Energie- und Heizkosten einsparen. Nicht nur ökonomische Gesichtspunkte sprechen für die Wärmerückgewinnung, der Verbau einer Wärmerückgewinnung trägt auch zum Umweltschutz bei. Ein qualitatives Raumklima sorgt zudem für angenehme Wohntemperatureni und minimiert die Gefahr gesundheitlicher Beeinträchtigungen.