Die kontrollierte Wohnraumlüftung gewinnt in privat genutzten Ein- und Mehrfamilienhäusern an Bedeutung. Der Trend zum Einbau einer raumlufttechnischen Anlage hat mehrere Gründe: Immer höhere Dämmstandards reduzieren den natürlichen Luftaustausch im Gebäude – eine kontrollierte Wohnraumlüftung sorgt für einen ausreichend hohen Frischluftanteil. Außerdem erfreuen sich Anlagen zur Wohnraumlüftung auch dank ihrer positiven Auswirkung auf die Luftqualität großer Beliebtheit. Welche Filter gibt es? Können sie Feinstaub und Pollen abhalten? Und hilft eine Lüftungsanlage auch gegen Corona-Viren?

Wie eine Wohnraumlüftung die Keimbelastung senken kann

In diesem Beitrag erklären wir Ihnen die Funktionsweise dieser Lüftungsanlagen und gehen detailliert auf die Filterwirkung und die Reduzierung der Keimbelastung ein. Wir erklären die verschiedenen Filterklassen und geben Ihnen Tipps und Tricks zur Pflege und Wartung von Wohnraumlüftungen mit auf den Weg.

Was ist eine kontrollierte Wohnraumlüftung?

Die kontrollierte Wohnraumlüftung dient in erster Linie zur Versorgung des Gebäudeinneren mit Frischluft. In modernen Gebäuden mit hohen Dämmstandards ist es wichtig, jederzeit für ausreichend Sauerstoff zu sorgen und verbrauchte Raumluft sowie Schadstoffe aktiv abzutransportieren. Schließlich hat der Frischluftanteil einen maßgeblichen Einfluss auf den Wohnkomfort der Bewohner.

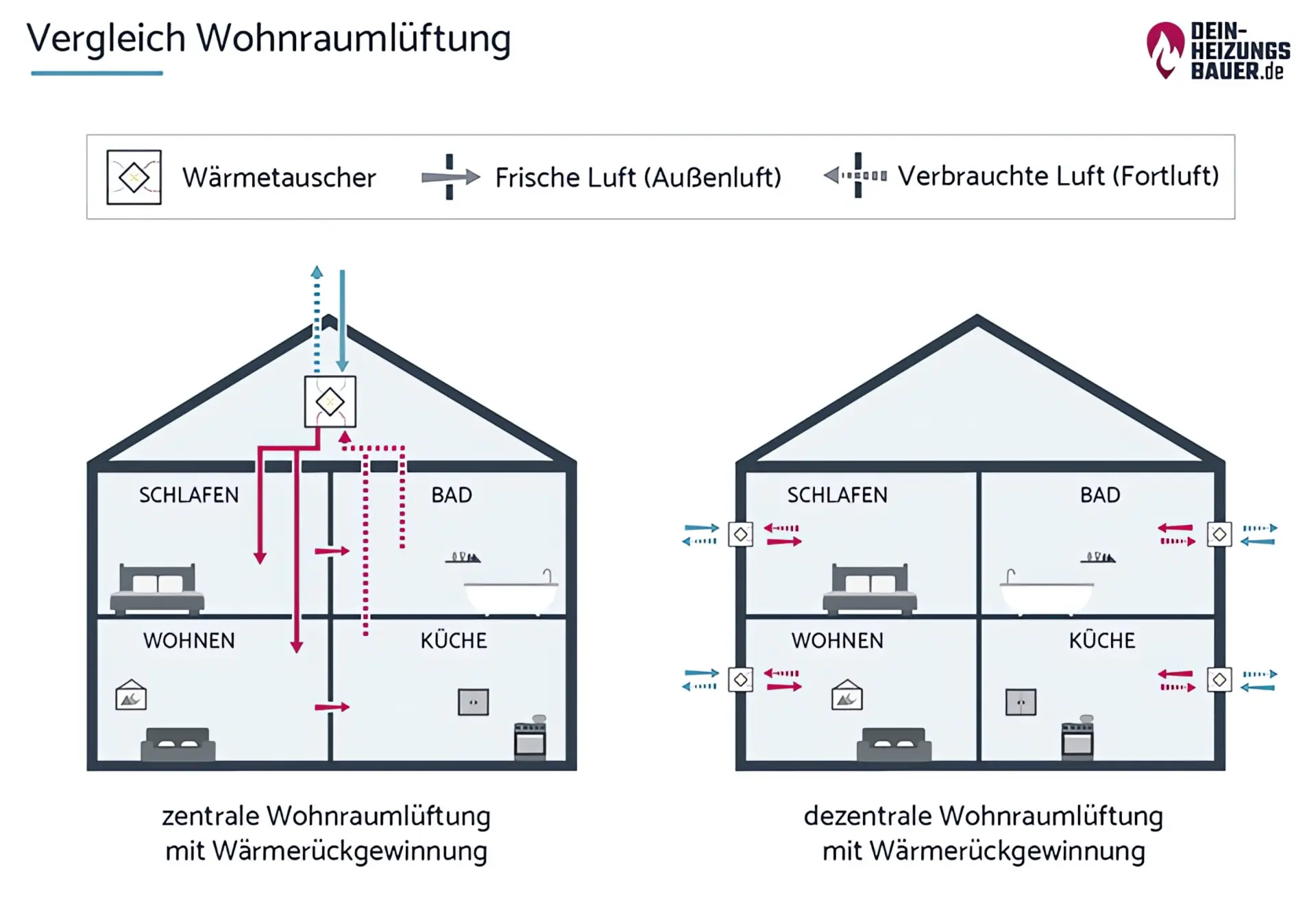

Die Anlage besteht im Wesentlichen aus zwei Ventilatoren, die zum einen Abluft an die Umgebung abführen und zum anderen frische Luft ansaugen und dem Gebäude zuführen. Ein Wärmeübertrager sorgt dafür, dass die Wärmeenergie der warmen Abluft an die kalte Zuluft übertragen wird. Durch diese Vorgehensweise können mehr als 90% der Heizenergie im Gebäude verbleiben.

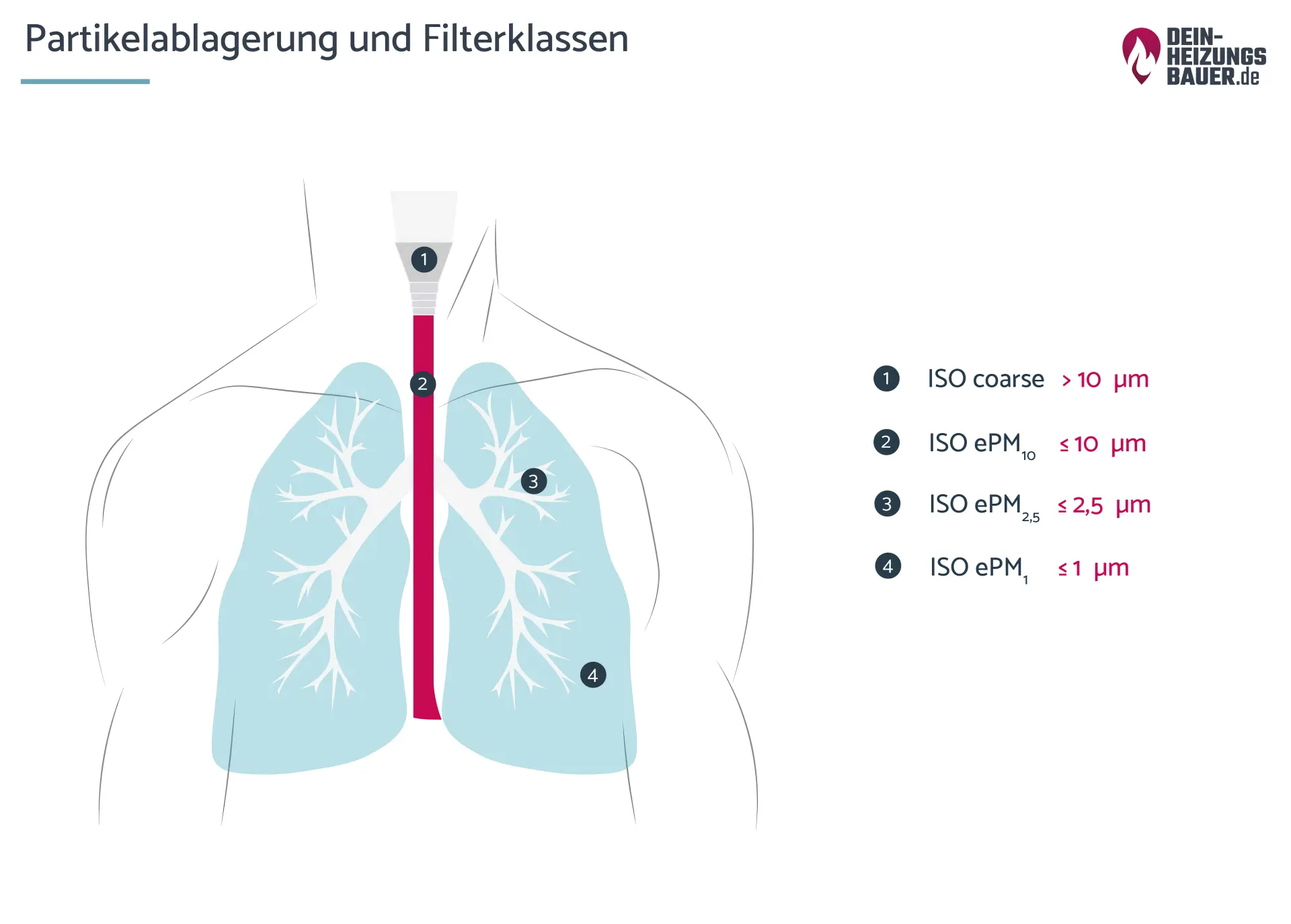

Um die Qualität der eingeleiteten Frischluft sicherzustellen, ist die Lüftungsanlage zudem mit Filtern ausgestattet. Diese Filter sind in der Lage, unerwünschte Partikel aus dem Frischluftstrom effektiv herauszufiltern und damit die Qualität der Raumluft entscheidend zu verbessern. Neben den klimatischen Randbedingungen wie der Lufttemperatur, der Feuchtigkeit und dem Luftdruck hat die Qualität beziehungsweise Zusammensetzung der eingeatmeten Luft einen erheblichen Einfluss auf das Wohlbefinden der Bewohner.

Vorteile der kontrollierten Wohnraumlüftung

Die kontrollierte Wohnraumlüftung bietet gegenüber der manuellen Lüftung über geöffnete Fenster einige entscheidende Vorteile. Im Folgenden gehen wir kurz auf die allgemeinen Vorzüge ein und erläutern dann im Detail die Vorteile in Bezug auf die Qualität der Raumluft.