Die eigenen vier Wände mit Abwärme aus Kraftwerken heizen: Das Prinzip der Fernwärme ist denkbar einfach und hierzulande tatsächlich weit verbreitet. In unserem Ratgeber gehen wir auf die Fernwärmenutzung in Deutschland ein und erläutern, warum auch sie anfällig für Preisschwankungen ist. Darüber hinaus beschäftigen wir uns mit den technischen Grundlagen und der regionalen Verfügbarkeit der Technik und stellen Vor- und Nachteile übersichtlich gegenüber.

Heizen mit Fernwärme

Heizen mit Fernwärme in deutschen Haushalten

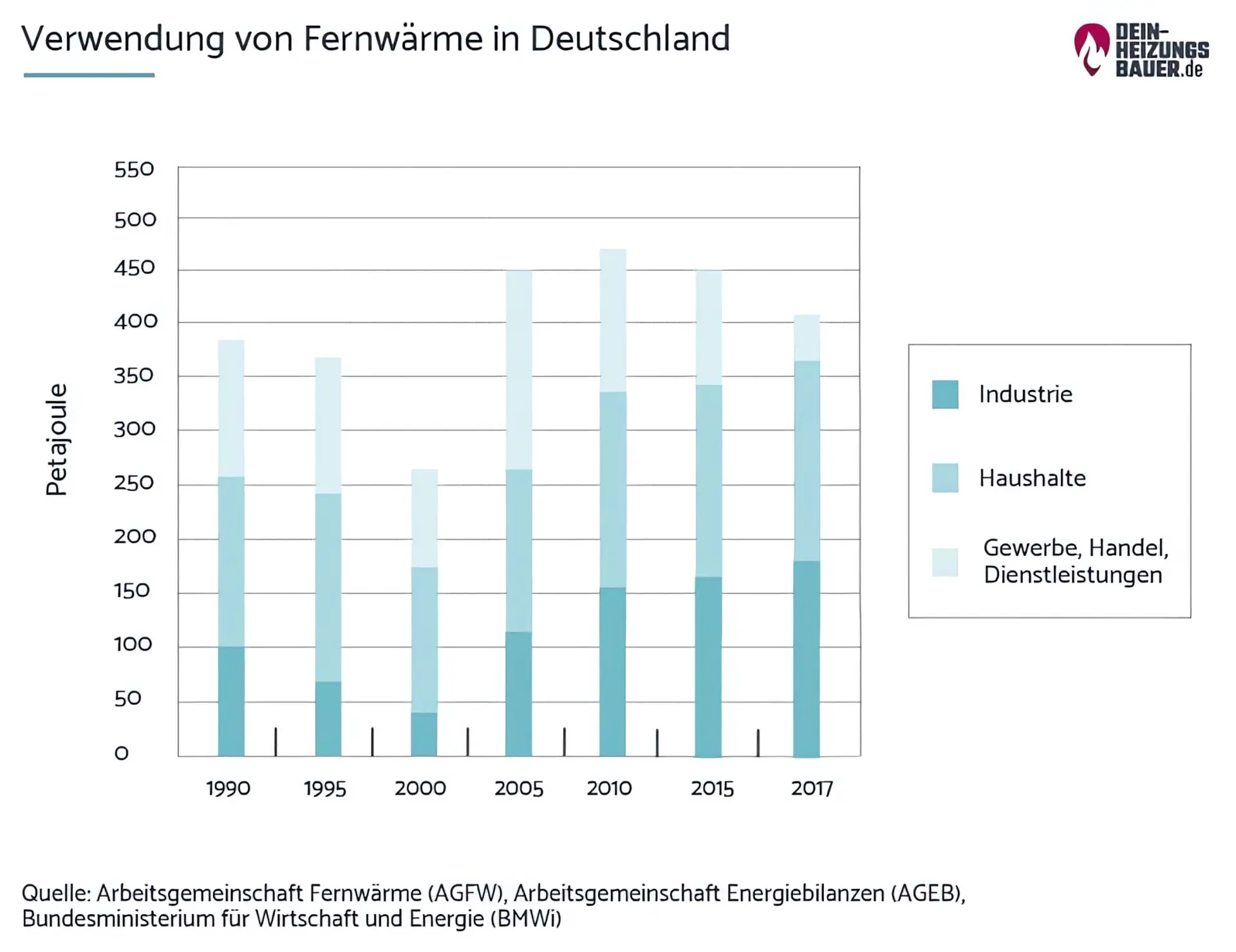

Im Jahr 2021 wurden rund 14% aller Bestandswohnungen in Deutschland durch Fernwärme beheizt. Beachtlich ist, dass dieser Anteil in den neuen Bundesländern deutlich höher liegt als in den alten Bundesländern. Die Fernwärme nimmt den dritten Platz in der Rangliste der meistgenutzten Heizungsarten im Wohnungsbestand ein – hinter Gas- und Ölheizungen.1

Es zeigt sich ein anhaltender Trend zu mehr Fernwärme im Wohnungsneubau. So wurden 2021 22,7% und damit fast ein Viertel aller Wohnungen an ein Fernwärmenetz angeschlossen.2 Zum Vergleich: Im Jahr 2008 waren es gerade einmal 12% aller Wohnungsneubauten – das entspricht nahezu einer Verdopplung.

Was macht die Fernwärmenutzung attraktiv?

Zunächst einmal handelt es sich bei Fernwärme genau genommen um ein Abfallprodukt.

Fernwärme ist Wärme, die bei der Stromerzeugung in großen Kraftwerken ohnehin anfällt.

Würden wir diese Wärme nicht nutzen, so würde sie ungenutzt in die Umgebung abgeleitet beziehungsweise müsste sogar mit großem Energieaufwand gekühlt werden.

Aus umweltpolitischer Sicht ist die Fernwärmenutzung daher sinnvoll und klimafreundlich.

Darüber hinaus überzeugt die Heizungsart durch Zuverlässigkeit und einen geringen Wartungsaufwand.

In 3 Schritten zur Heizungsberatung

Anfrage: Formular ausfüllen mit wichtigsten Eckpunkten

Kontaktaufnahme: Kostenlose Beratung von einem Experten

Vermittlung: Vermittlung zu einem geprüften Heizungsbauer in der Nähe